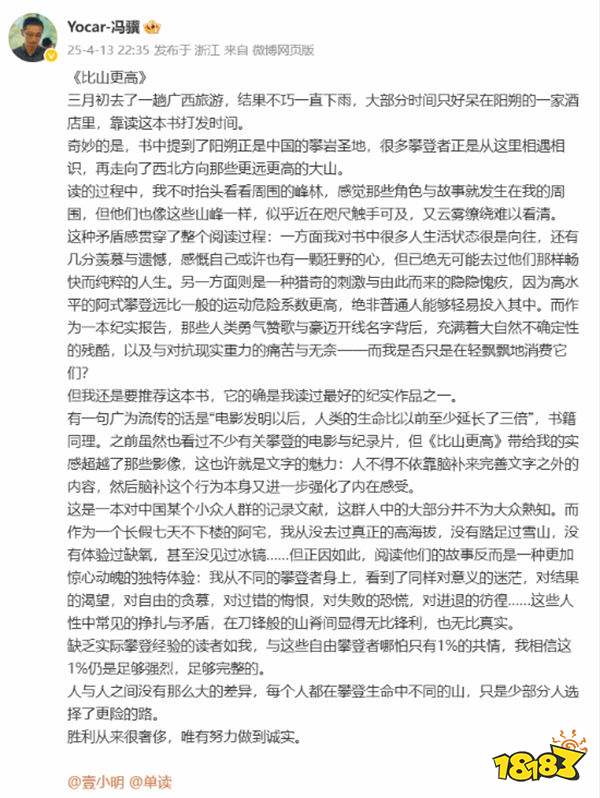

《黑神话:悟空》制作人冯骥近日在社交平台推荐的《比山更高》,如一颗石子投入平静湖面,激起层层涟漪。这本由单读出品、宋明蔚撰写的纪实作品,以中国自由攀登者的生命轨迹为脉络,不仅勾连起阳朔峰林间的现实与想象,更在游戏与文学的跨界对话中,揭示了人类面对恐惧与自由的永恒命题。

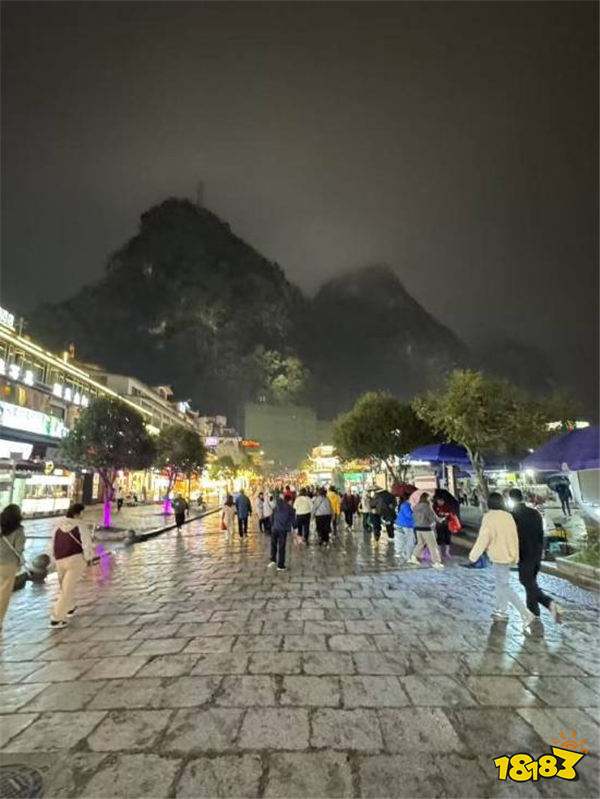

三月的阳朔被阴雨笼罩,冯骥在酒店的窗畔翻开《比山更高》,书中描绘的攀岩圣地与窗外云雾缭绕的喀斯特峰林形成奇妙互文。他在阅读中反复抬头凝视现实中的山峦,那些书中角色的故事仿佛在岩壁间流淌 —— 他们或是在阳朔的月亮山练习攀冰,或是从这里出发远征四姑娘山、幺妹峰。这种虚实交织的体验,让冯骥产生强烈的矛盾感:既向往攀登者纯粹的自由意志,又因书中披露的残酷现实(自由攀登者平均遇难年龄仅 31 岁)而感到愧疚。这种矛盾感在书中得到具象化呈现。严冬冬,这位清华才子放弃精英之路投身登山,最终在西天山的暗裂缝中长眠;王茁与新婚妻子 “不必” 在四姑娘山遭遇雪崩,生死相隔的瞬间成为永恒伤痛。这些故事不仅是勇气的赞歌,更是对生命重量的叩问。冯骥坦言,作为 “长假七天不下楼的阿宅”,他从未体验过缺氧与冰镐入岩的震颤,但文字的力量却让他 “脑补出超越影像的实感”。

冯骥对网友 “DLC 打上天庭救四妹” 的回应,将这场荐书事件推向舆论焦点。他强调 “比山更高的是人直面内心恐惧的勇气”,引发玩家对《黑神话:悟空》未来内容的猜想。事实上,这种对勇气的探讨贯穿《比山更高》全书:攀登者在刀锋般的山脊上与死亡共舞,本质是对生命意义的终极追问 —— 正如严冬冬所言,“在山上才能感觉到自己活着”。这种精神内核与《黑神话:悟空》的叙事深度不谋而合。游戏中,天命人继承孙悟空的意志,在西游后的世界中对抗天庭与灵山的虚伪秩序,其本质也是一场 “攀登”—— 对命运枷锁的反抗。玩家自制 DLC 动画中,四妹与鹤仙人的纠葛被赋予悲情色彩,而冯骥的回应似乎暗示,未来剧情或将聚焦角色内心的挣扎与救赎。这种跨媒介的精神共振,让《比山更高》不仅是一本书,更成为解读《黑神话:悟空》哲学内核的密钥。

《比山更高》揭示的残酷现实,恰是冯骥矛盾感的根源。书中记载,中国自由攀登者群体不足百人,却成为死亡率最高的运动群体。他们用生命丈量山峰,却在世俗眼中成为 “甘愿失败的人”。这种理想主义与现实的碰撞,在冯骥的文字中化作对自我的叩问:“我是否只是在轻飘飘地消费它们?”但书中同样展现了攀登者的精神传承。严冬冬去世后,周鹏继续挑战未竟的路线;“不必” 在爱人离世后,选择用余生延续攀登的信念。这种 “将你铭记,唯有继续攀登” 的执着,与《黑神话:悟空》中 “天命人” 继承大圣意志的设定形成镜像。冯骥在推荐语中强调 “人与人之间没有那么大的差异”,正是因为无论现实还是虚拟世界,人类对自由与勇气的追求从未改变。

《比山更高》的价值不仅在于记录小众群体,更在于其文学性对现实的解构。宋明蔚通过 “勇气赞歌” 与 “死亡暗影” 的交织叙事,让读者在震撼中反思自由的代价。这种叙事手法与《黑神话:悟空》的 “东方魔幻史诗” 定位不谋而合 —— 两者都在宏大叙事中嵌入个体命运,在神话框架下探讨人性本质。冯骥的荐书行为,本质是一次文化跨界的尝试。他将游戏设计的思考投射到书籍阅读中,又通过书籍反哺游戏创作。正如书中攀登者在岩壁上刻下的路线名称,《黑神话:悟空》的每一个关卡设计,也在虚拟世界中 “开线”,成为玩家突破自我的精神图腾。这种互动性,让 “比山更高” 的隐喻超越文本,成为连接现实与虚拟的精神桥梁。冯骥在推荐《比山更高》时,并未回避书中的残酷现实。他承认自己 “绝无可能去过他们那样畅快而纯粹的人生”,却依然被攀登者的精神所感召。这种坦诚,恰是对勇气最好的注解 —— 真正的勇气不是无视恐惧,而是在恐惧中保持清醒,在代价中坚守信念。当《黑神话:悟空》的玩家在虚拟世界中挥舞金箍棒时,他们或许不会意识到,自己与现实中的攀登者共享着同一种精神血脉:在悬崖边寻找自由,在死亡线上丈量生命。而这,正是《比山更高》留给我们的终极启示。